苏智良《民国三教九流归宿》

苏智良《民国三教九流归宿》PDF电子书下载。

前言

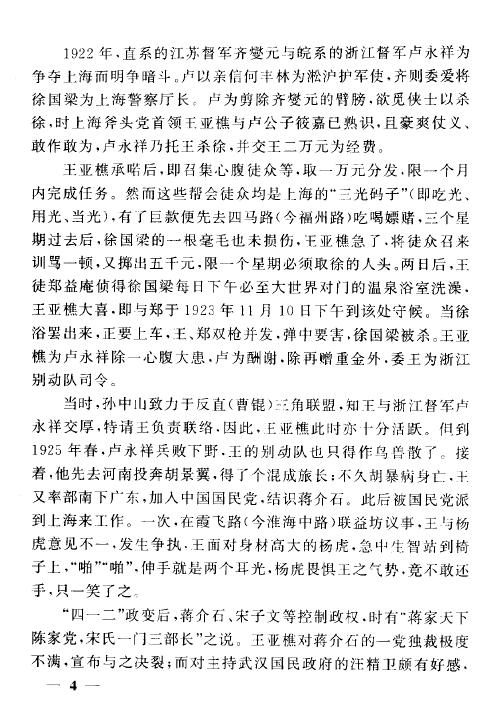

本书名为《民国三教九流归宿》,似有必要首先来追寻一番“三教九流”一词的由来及定义。 所谓三教,原是指儒教、佛教和道教。《北史.李士谦传》载:“士谦善谈元理,客间三教优劣。士谦曰:佛日也。道月也。儒星也.”九流原是指先秦学术流派,即偶家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纸横家、杂家和农家。三教与九流合称,其本意有二。 一是泛指各色人物或各种行当。如《西厢记)中有:“俺这里有一座寺,名日普教寺…..南来北往,三教九流,过者无不暗仰。”《水浒传》第七十一回载:“其人则有帝子神孙。 富豪将吏,并三教九流,乃至猎户渔人,屠儿剑子,都一般儿哥弟称呼,不分贵贱。”二是泛指宗教和学术的各种流派。宋代赵彦卫的《云麓漫钞》称: (梁武帝)“间三教九流及汉朝旧事,了如目前”。元代王实甫的《西厢记》中又载:“秀才是文章魁首,姐姐是北女班头;一个通彻三教九流。一个晓尽描鸾刺绣。”在现代汉语中,三教九流常作为各种学问、职业的总称。但有一点需指出,该词含明显的贬义色彩。所以,“三教九流人物”在口语的运.用中,多是指那些游离于正常经济生活和社会秩序之外的人物。民国时代是社会大动荡、大分化的年代。这三十八年间,社会之黑暗、政治之腐败、政权之更迭、军阀之割据、人民之流离,展示了一幅战争与荒乱的场景。这一背景为各色人等的登场提供了宽广的舞台。因此,尽管三教九流人物历朝历代有之,而在民国时期为甚。 作为下层社会组织的帮会,在民国的病态社会里退化、癌变、腐败,并演为空前绝后的黑社会组织;五花八门的帮会培育出一批批称三山五岳、可呼风唤雨的帮会首领、龙头大爷。作为会党一支的会道门,也各自团聚在掌门人的周围,向城镇乡村展示他们的各自相异又大致相同的宗旨。同样,乡村的灾难、破产与无序,使下野武人、失意政客之流有了用武之地、可乘之机。他们呼啸聚集,形成一支支武装势力,求生于夹缝,扰乱在山乡,他们的膨胀使民国社会成了“土匪世界”。同样。在城市近代化的曲折过程中,也出现了一批身倚黑白两道,地位未必顶尖显赫,社会声名却实在不小,上至排难解纷,下至婚丧庆典,均少不了他们的闻人大亨。至30年代,伴随着日本帝国主义的入侵。有些流氓无赖、堕落文人、龙头军人等纷纷卖身投靠,认贼为父,从而出现了面目狰狞的汉奸团层。如果我们把这种种三教九流人物置于中国历史的长河中加以考察,就会看到正因为主体社会的病态与险恶,驱良为盗,过正为邪,才使得这类人物如同割烧不尽的野草,此消而彼长,绵延而不绝。

部分截图

相关信息:

- 时间: 2023-06-03 21:36

- 语言: ZH

- 编号: 48651

- 页数: 0

- 文件类型: PDF/RAR